Dynamik und Klangfarbe

1 Dynamik und Klangfarbe als Gestaltungsmittel

Die Verwendung unterschiedlicher Lautstärken war ein weiteres Gestaltungsmittel, das bei einer musikalischen Darbietung eingesetzt werden konnte. Oft wurde die gewünschte Lautstärke vom Komponisten durch Abkürzungen oder italienische Zeichen unter dem Notensystem angegeben (pp - p - pf - mf - f - ff). Die differenzierte Dynamik eines Musikstückes konnte jedoch nicht vollständig notiert werden. Daniel Gottlob Türk wies in seiner „Klavierschule“ (1789) auf dieses Problem hin: „Jede einzelne Stelle zu bestimmen, welche etwas stärker oder schwächer, als die vorhergehende und folgende, vorgetragen werden muß, ist schlechterdings unmöglich; indeß kann man im Allgemeinen annehmen, daß die lebhaftern Stellen eines Tonstückes stark, die zärtlichen singbaren &c. aber schwächer gespielt werden, wenn auch im ersten Falle kein forte, und im zweyten kein piano angemerkt ist. Wird ein Gedanke wiederholt, so pflegt man ihn zum zweytenmal schwach vorzutragen, wenn er nämlich vorher stark gespielt wurde. Im entgegen gesetzten Falle trägt man auch wohl eine wiederholte Stelle stärker vor, besonders wenn sie der Komponist durch Zusätze lebhafter gemacht hat. Ueberhaupt müssen sogar einzelne Töne von Bedeutung nachdrücklicher angegeben werden, als die übrigen“ (Türk 1789, S. 350).

Dynamische Veränderungen mussten nach Türk auch ohne Vortragsbezeichnungen vorgenommen werden: 1. wenn sich die den musikalischen Bewegungen zugrunde liegenden Empfindungen änderten, 2. wenn musikalische Phrasen wiederholt wurden und 3. wenn wichtige Töne akzentuiert werden mussten.

1) Die Lautstärke, mit der ein Musikstück vorgetragen werden sollte, wurde durch seinen Affektgehalt bestimmt. Türk führt dazu aus: "Ueber die jedesmal erforderliche Stärke des Tones begnüge ich mich überhaupt anzumerken, daß die Tonstücke von einem muntern, freudigen, lebhaften, erhabenen, prächtigen, stolzen, kühnen, muthigen, ernsthaften, feurigen, wilden, wütenden sc. Charakter alle einen gewissen Grad der Stärke erfordern" (ebd. S. 349). "Die Tonstücke von einem sanften, unschuldigen, naiven, bittenden, zärtlichen, rührenden, traurigen, wehmütigen sc. Charakter erfordern insgesammt einen schwächern Vortrag. Der Grad der Stärke muß aber der jedesmaligen Empfindung genau entsprechen, und folglich auch in den meisten nur eben genannten Fällen verschieden seyn" (ebd.). Dies bedeutete jedoch nicht, dass ein ganzes Stück gleichmäßig laut oder leise vorgetragen werden musste. Vielmehr sollten auch die Abschnitte eines Stückes, je nach ihrem Affektgehalt, mal lauter, mal leiser vorgetragen werden: "Einzelne Gedanken müssen dessen ungeachtet dem Affekte gemäß modificirt (stärker oder schwächer vorgetragen) werden" (ebd.).

Die dynamischen Zwischenwerte mussten aus dem harmonischen und melodischen Spannungsverlauf eines Stückes gewonnen werden. Leopold Mozart empfahl daher, die Partitur genau zu studieren: "Bevor man zu spielen anfängt muß man das Stück wohl ansehen und betrachten. Man muß den Charakter, das Tempo und die Art der Bewegung, so das Stück erfordert, aufsuchen (...). Man muß sich endlich bey der Ausübung selbst alle Mühe geben den Affect zu finden und richtig vorzutragen, den der Componist hat anbringen wollen; und da oft das Traurige mit dem Fröhlichen abwechselt: so muß man jedes nach seiner Art vorzutragen beflissen seyn. Mit einem Worte: man muß alles so spielen, daß man selbst davon gerühret wird. Aus diesem fliesset: daß man die vorgeschriebenen Piano und Forte aufs genaueste beobachten, und nicht immer in einem Tone fortleyren muß. Ja man muß das Schwache mit dem Starken, ohne Vorschrift, auch meistens selbst abzuwechseln und jedes am rechten Orte anzubringen wissen: denn dieß heißt nach dem bekannten Mahlerspruche, Licht und Schatten" (Mozart 1756, S. 255f.).

2) Wenn kurze Phrasen tongetreu wiederholt wurden, war es üblich, leise Echos hinzuzufügen. So heißt es in Bachs Klavierschule: "Deßwegen pflegt man gerne die wiederhohlten Gedancken, sie mögen in eben derjenigen Modulation oder in einer andern (...) wiederum erscheinen, durch forte und piano zu unterscheiden" (Bach 1753, S. 130). Die Wiederholung konnte aber auch mit größerer Lautstärke vorgetragen werden, wenn der musikalische Gedanke zuvor leise gespielt wurde. Durch die Wiederholung einer Phrase in geringerer oder größerer Lautstärke wurde eine Kontrastwirkung erzielt, auf die es letztlich ankam. Entsprechend stellte Quantz fest: "Bey Wiederholungen thut überhaupt die Abwechslung mit dem Piano und Forte gute Dienste" (Quantz 1752, S. 115). Carl Benda (1748-1836) fasste die dynamische Gestaltung von Wiederholungen in einer Faustregel zusammen: "Findet sich eine Wiederholung oder Nachahmung eines Gedankens, so wird sie (wenn der Componist es nicht anders vorschreibt) schwach gespielt. Soll derselbe Gedanke zweymal wiederholt werden, so wird er gewöhnlich das erste Mal schwach, das zweyte Mal aber stark gespielt. Ist dreymalige Wiederholung eines Gedankens nothwendig, so wird die erste stark, die zweyte schwach und die dritte wiederum stark gespielt" (AMZ 21/1819, Sp. 820).

3) Wichtige Noten wurden akzentuiert, auch wenn keine Dynamikanweisung (sf.; >) im Notentext stand. Dazu gehörten: 1. Dissonanzen, 2. Spitzentöne der Melodie, 3. lange Noten, 4. die erste Note einer Legatogruppe und 5. synkopierte Noten.

Außerdem war es üblich, das Ende eines Stückes dynamisch hervorzuheben. Ein Stück musste entweder mit einem unmissverständlichen Schlussstrich im Fortissimo enden oder im Pianissimo verklingen. Carl Czerny stellte fest: „Ein Stück schliesst entweder pp, oder ff; fast nie mezza voce“ (Czerny 1839 III, S. 10). "Auch die so genannten Trugschlüsse (Cadenze d'inganno) erfordern ... einen größern oder kleinern Grad der Stärke", stellte Türk fest (Türk 1789, S. 352).

Neben den Möglichkeiten, die Lautstärke stufenweise (Stufendynamik) oder abrupt (Akzentdynamik) zu verändern, gab es auch die Möglichkeit, die Lautstärke allmählich in Form eines Crescendos oder Diminuendos zu steigern (Übergangsdynamik). Auch diese Form der Dynamik diente dazu, einem Musikstück Ausdruck und Abwechslung, Licht und Schatten zu verleihen. Carl Benda nannte in seinen „Bemerkungen über Spiel und Vortrag des Adagio" (1819) Beispiele, wann gleitende Dynamikänderungen angebracht waren: "2) Die aufsteigenden Noten müssen nach und nach stärker, die heruntergehenden aber nach und nach schwächer gespielt werden, wie gewöhnlich durch die Zeichen der Zunahme und Abnahme < und > angedeutet wird. Sollte, beym Aufsteigen der Noten, die höchste Note eine Gedankenabtheilung bezeichnen, so würde diese Note mit ein paar vorhergehenden Noten abnehmend schwach gespielt werden müssen. 3) Wenn sich die Noten auf einer Stelle wiederholen, so werden sie schwach angefangen, nach und nach verstärkt, und endlich allmählich schwächer gespielt" (AMZ 21/1819, Sp. 819f.). Ähnlich äußerte sich Johann Nepomuk Hummel in seiner Klavierschule: "Stufenweise aufwärts steigende Töne und Läufe werden, der Natur gemäss, nach und nach crescendo (angezogener) und herabgehende diminuendo (nachlassender) vorgetragen, um ihnen Licht und Schatten zu ertheilen; es giebt aber auch Fälle, wo dies umgekehrt statt findet, oder wo sie durchgehends gleich stark gespielt werden müssen; dieses hängt von dem Willen des Komponisten ab, nachdem er es vorschreibt" (Hummel 1828, S. 418).

Durch den gezielten Einsatz der Klangfarbe konnte die Wirkung der Lautstärke verstärkt werden. Helle und scharfe Klangfarben eigneten sich für Forte-Passagen, dunkle und weiche Klangfarben harmonierten mit den leisen Passagen eines Stückes. In Quantz' Flötenschule heißt es dementsprechend: „Das Fortissimo, oder die größte Stärke des Tones, kann am füglichsten mit dem untersten Theile des Bogens, und etwas nahe am Stege; das Pianissimo, oder die äußerste Schwäche des Tones aber, mit der Spitze des Bogens, und vom Stege etwas entfernet, ausgeübt werden“ (Quantz 1752, S. 250).

2 Dynamik und Klangfarbe in der Gitarrenmusik

Der Klang der Biedermeiergitarre war artikuliert, modulierbar und zart, aber nicht tragfähig und laut. Ihr dynamischer Bereich war deutlich kleiner als der anderer Instrumente. Der Einsatz der Dynamik hing daher stark von den akustischen Umgebungsbedingungen ab.

Zum einen war die Biedermeiergitarre aufgrund ihrer geringen Lautstärke nicht in der Lage, einen ganzen Konzertsaal zu füllen. In Rezensionen wurde immer wieder festgestellt, dass die Gitarre als Konzertinstrument für größere Säle ungeeignet sei. Die Musik wurde zwar gehört, aber nicht mehr erlebt. Die Gitarristen machten aus der Not eine Tugend und traten vor allem vor kleinem Publikum in privaten Salons auf. Dort konnten sie die Stärken ihres Instruments ausspielen und den intimen Charakter der Gitarre präsentieren. Dionisio Aguado führt in seiner Escuela de Guitarra (1825) die Anforderungen auf, die Raum für ein Solokonzert erfüllen muss. Am besten geeignet sei ein mittelgroßer, quadratischer Raum mit einer hohen, flachen oder gewölbten Decke, ohne Vorhänge oder Teppiche. Der Spieler sollte in der Mitte einer der beiden kleineren Seiten sitzen (vgl. I, S. 29). J. M. Noriéga empfiehlt in seinen Nouveaux Principes pour la Guitare (1833) Salonauftritte in intimer Atmosphäre: "Die Gitarre ist wie das Klavier für den Salon gedacht, aber fassen Sie sie nie an, bevor die Schwingungen des Klaviers nicht ganz verklungen sind, und dann, weit davon entfernt, Ihren Ton anschwellen zu lassen, spielen Sie so leise, dass Sie die Leute zwingen, näher zu kommen, um Ihnen zuzuhören: Dann bürge ich für Ihren Erfolg, selbst wenn Sie das Stück wiederholen, das das Klavier zu Gehör brachte. Denn alles, was das Klavier kann, kann sie auch, und sie erzeugt sogar Effekte, die das Klavier nicht wiedergeben kann" (S. 4 übers.).

Zum anderen war die Gitarre als Kammermusikinstrument nur bedingt geeignet, da ihre klangliche Durchsetzungsfähigkeit begrenzt war. Sie war wie geschaffen für die Begleitung einer einzelnen Singstimme. Ihr Klang schmiegte sich vorteilhaft an die Singstimme an: "Die Begleitung eines Gesanges muss einfach, leicht und nur mit halben Spiele ausgeführt werden, damit die Stimme sich entwickeln und hervorstechen kann" (Doisy 1802, S. 57). Bei der Besetzung mit zwei oder mehr Instrumenten musste jedoch bereits auf das geringe Klangvolumen der Gitarre Rücksicht genommen werden: "Als Begleitung zum Gesang muss die Guitarre mit einer der Stimme angemessenen Stärke gespielt werden, damit die Begleitung den Gesang nicht verdunkele. Dient sie dagegen zur Begleitung einer Violine, Flöte oder mehrerer Instrumente so dürfen diese nur mit halber Stimme gespielt werden, besonders bey Stellen, wo die Melodie der Guitarre zugetheilt worden ist, denn leztere kann zu einem gewissen Grade des Forte nicht wohl gebracht werden, ohne dass es ihrem Tone schadete" (Staehlin 1811, S. 11).

Obwohl die Gitarre über ein relativ geringes Tonvolumen verfügte, war sie in der Lage, feinste dynamische Abstufungen und klangliche Nuancen wiederzugeben. Da die Saiten mit den Fingern gezupft wurden, stand der Gitarrist beim Anschlag in direktem Kontakt mit den Saiten und konnte so unmittelbar Einfluss auf die Klangintensität nehmen.

Francesco Molino hielt die Dynamik für das wichtigste Gestaltungsmittel des Gitarrenspiels: "Es giebt kein anderes Mittel mit Ausdruck zu spielen, als dies, dass man anfänglich die Saite rein und nett anschlage, einen sanften und angenehmen Ton herauszuziehen, der so viel als möglich dem eines guten Pianoforte ähnlich seyn muss; und dass man dann ferner mit Geist und Leben alle Ideen und Empfindungen darzustellen suche, die sich mit Hülfe eines gehörig wachsenden Piano und Forte ausdrücken lassen, das stets in den Tönen hörbar seyn muss und eine so grosse Wirkung hervor bringt" (Molino 1813, S. 5; ders. 1817; S. 14).

Bestätigt wird seine Auffassung durch die Tatsache, dass bereits zu Beginn des 19. Jahrhunderts anspruchsvolle Gitarrenwerke mit zahlreichen dynamischen Angaben versehen wurden (vgl. Matiegka, Molitor, Giuliani). Giuliani beispielsweise nutzte in seinen "Six Variations" (op. 2) alle Möglichkeiten der dynamischen Gestaltung: 1. Stufendynamik (p, pf, f), 2. Übergangsdynamik (cres.) und 3. Akzentdynamik (sf). Auch in der Romantik wurde auf die Bedeutung feiner dynamischer Abstufungen für das ausdrucksvolle Gitarrenspiel hingewiesen. So schrieb A. H. Varlet über den Anschlag: "Das Zupfen darf weder hart noch weich sein, denn beides würde gleichermaßen eine unangenehme Wirkung haben. Man passt es der Kapazität des Instruments an. Wenn man diese beiden Arten des Zupfens als schwere Fehler bezeichnet, so darf man doch nicht die F, FF und die P, PP übergehen, ohne welche die Musik ihren ganzen Reiz verlieren würde" (Varlet 1827, S. 3 übers.).

Durch den gezielten Einsatz der Klangfarbe konnte die Wirkung der Lautstärke verstärkt werden. Zur Verfügung standen die drei Klangregister der Gitarre, die durch die Position der Anschlaghand definiert waren: nahe am Griffbrett, nahe am Schallloch und nahe am Steg. Das mittlere Register wurde durch die Standardposition der Anschlaghand definiert. In der Regel wurde der Greiffinger in der Mitte zwischen Steg und Schallloch auf die Decke gelegt und die Saiten nahe am Schallloch angeschlagen. Die Saiten wurden mit normaler Kraft gezupft, um einen „süßen und angenehmen Ton“ (Ferandiere 1799, S. 4 übers.) bzw. einen "lieblich klingenden, melancholisch rührenden Ton" zu erzielen (Bathioli 1825 Theil I/1, S. 29). Diese Position war ideal für Stücke mittleren Tempos, die weder laut noch leise gespielt werden sollten. Abweichungen von der mittleren Lautstärke waren jederzeit möglich, wenn die musikalische Bewegung des Stückes dies erforderte.

Außerdem gab es die Möglichkeit, die Saiten nahe am Steg oder nahe am Griffbrett anzuschlagen. Auf diese Weise erhielt man zwei zusätzliche Klangregister: eines mit einer scharfen, obertonreichen Klangfarbe und eines mit einer weichen, obertonarmen Klangfarbe. Diese Register kamen zum Einsatz, wenn ein Stück einen sehr lebhaften oder einen sanften Charakter hatte: "So wie jedes Tonstück seinen eigenen Karakter hat, so muß auch der Spieler dahin sehen, daß er denselben nicht verfehlt. Dies könnte aber sehr leicht geschehen, wenn ein Tonstück von sanften Karakter, nahe an dem Saitenhalter gespielt würde; oder, wenn man ein anderes von lebhaften Karakter, am Griffbrete spielen würde" (Bergmann 1802, S. 25; vgl. N. N. 1802, S. 7 Anm.; Carcassi 1836, S. 10).

Zumindest zu Beginn des 19. Jahrhunderts bestand ein Zusammenhang zwischen Dynamik, Klangfarbe und dem vorherrschenden Charakter eines Stückes. Dementsprechend wurden die Klangregister für dynamische Zwecke eingesetzt: "Will man sehr stark spielen, so setzt man die rechte Hand beim Spielen dem Stege etwas näher, will man aber piano oder dolce vortragen, so wird die rechte Hand mehr nach dem Griffbrette zu gesetzt" (Scheidler 1803, S. 3; vgl. Bornhardt 1815, S. 3; Reichardt 1839, S. 4; Kirkman 1842, S. 29). "Bey Stellen, die einen leisern Vortrag erfordern, stellt man die Hand höher nach dem Schallloche zu herauf. Man kann auch selbst über dem Schallloche spielen, welches sich besonders nach den bey gebrochenen Accorden recht gut macht" (N. N. 1806, S. 3). Der Zusammenhang zwischen Dynamik und Klangfarbe war jedoch nicht starr, sondern wurde flexibel gehandhabt. Schließlich konnte ein Musikstück hinsichtlich seines Affektgehalts sehr komplex sein. Nicht nur das Stück als Ganzes, sondern auch einzelne musikalische Gedanken sollten stärker oder schwächer, lebhafter oder sanfter vorgetragen werden. Allerdings gab es auch Stimmen, die davor warnten, zu häufig die Register zu wechseln, damit sich der Effekt nicht abnutze (vgl. Gräffer 1811, S. 10).

Mit Beginn der Frühromantik setzte ein Umdenken ein. Johann Jakob Staehlin plädierte in seiner Anleitung zum Guitarrespiel (1811) dafür, die Korrelation zwischen Klangfarbe und Dynamik aufzulösen. Man könne "Forté, Piano, Crescendo und Decrescendo spielen, ohne dass dazu etwas anderes als ein schwächerer oder stärkerer Anschlag erfordert würde, und vorzüglich ohne die gewöhnliche Lage der Hand verändern zu dürfen" (Staehlin 1811, S. 9). Es sei also nicht nötig, dass "man blos in der Absicht um Piano zu spielen, mit der Hand über das Schalloch hinaufrücke, und im Gegensatz bey Forte die Hand näher an den Saitenhalter zurückziehe" (ebd.). In jeder dieser Lagen ließen sich "alle obgenannten Schattirungen hervorbringen" (ebd.). "Die Veränderung der Lage der Hand bezweckt eine andere Wirkung nemlich eine Verschiedenheit in die Gattung oder den Gehalt des Tones zu bringen. Je näher der Anschlag gegen den lezten Bund hinauf geschieht, je sanfter oder lautenartiger wird der Ton, und je weiter unten gegen den Saitenhalter die Saiten angeschlagen werden, um so verschiedenartiger wird derselbe von der erstgenannten Gattung" (ebd.). So konnten leise Töne mit einem scharfen, obertonreichen Klang und laute Töne mit einem weichen, obertonarmen Klang kombiniert werden.

Mit der Weiterentwicklung der Gitarrentechnik emanzipierte sich die Klangfarbe von der Dynamik. In der Romantik wurde die Palette der auf der Gitarre erzeugbaren Klangfarben immer größer, und Klangeffekte wurden als musikalische Farbtupfer eingesetzt. So wurden mit dem griffbrettnahen Register harfenartige Arpeggien gespielt. Mit dem stegnahen Register wurden Flageoletts erzeugt oder Oboen imitiert. Der Facettenreichtum der Musik spielte in der Romantik eine wesentlich größere Rolle als in der Klassik. Dementsprechend variabel wurde die Anschlagshand positioniert, um mit gefühlvollem Anschlag eine Fülle von Klangnuancen erzeugen zu können.

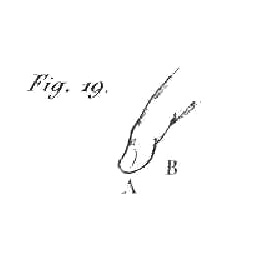

Dabei spielte nicht nur der flexible Einsatz der Klangregister eine Rolle, sondern auch die Position der Anschlagfinger, wie Fernando Sor näher ausführte: "Ich dachte, von der verschiedenen Wirkung Vortheil zu ziehen, welche die Saite gewährt, wenn sie an verschiedenen Stellen berührt wird und nahm als gewöhnliche Lage der Hand den zehnten Theil der Länge der Saite an, vom Stege aus gerechnet. Da hier der Widerstand fast eben so gross ist, als der Anstoss, den ihr der Finger ohne grosse Anstrengung giebt, so erhielt ich einen hellen, hinlänglich nachklingenden und doch nicht zu gewaltsamen Ton; soll aber der Ton voller und getragener seyn, so berühre ich sie auf dem achten Theil der Länge, indem ich den Bogen AB, welcher den innern Theil des äussersten Gliedes bildet (fig: 19) benutze, damit der Ton die Wirkung einer Reibung, nicht eines Kneifens sei; will ich hingegen, dass er stärker sei, so greife ich die Saite dem Stege näher als gewöhnlich und dann muss ich beim Anschlagen etwas mehr Kraft aufwenden" (Sor 1831, S. 14f.; vgl. Aguado 1843, § 196f.). Auch durch den Wechsel von Kuppen- und Nagelanschlag oder durch perkussive Anschläge ließen sich die Klangfarben variieren.